发布时间:2025-11-15 00:47:22

作者:小编

阅读:

力传感器选型需综合考量设备需求,涵盖测量范围、精度、动态响应、环境适应性等核心参数。工程师需建立“需求分析-参数匹配-环境适配-验证优化”的闭环思维,避免陷入“唯参数论”误区。通过理解弹性体变形机理、信号处理技术及材料科学原理,实现测量系统与工艺需求的精准耦合。

1.1 动态冲击载荷的“隐性风险”

在冲压设备、机器人抓取等动态场景中,设备启动瞬间的冲击力往往远超额定负载。若仅按静态额定力选型,传感器弹性体可能因疲劳损伤导致精度漂移。行业实践表明,实际工况中的最大瞬时力需纳入量程计算,并预留安全余量。

1.2 量程过大的“分辨率陷阱”

部分用户为追求“安全”选用远超实际需求的量程,导致传感器在低量程段分辨率显著下降。例如,在微小力测量场景中,大规格传感器的信号噪声可能掩盖有效数据,使测量结果失去工艺参考价值。解决方案包括采用分段量程设计或具备自动量程切换功能的智能传感器。

2.1 非线性误差:输出信号的“线性失真”

非线性误差反映传感器输出信号与实际受力之间的偏差程度,通常以满量程的百分比表示。在实验室材料力学测试等场景中,非线性误差需控制在极小范围内;而在工业分拣等场景中,适当放宽非线性要求可降低设备成本。

2.2 重复性:多次测量的“一致性保障”

重复性决定传感器在多次测量同一力值时的离散程度,是自动化装配线等需要稳定数据场景的核心指标。若传感器重复性不足,可能导致工艺参数波动,引发产品质量隐患。

2.3 滞后误差:双向测力的“时间延迟”

滞后误差反映传感器在加载与卸载过程中同一力值的输出差异,在机器人抓取、数控机床换刀等双向测力场景中需重点关注。滞后过大会导致控制响应延迟,甚至引发设备故障。

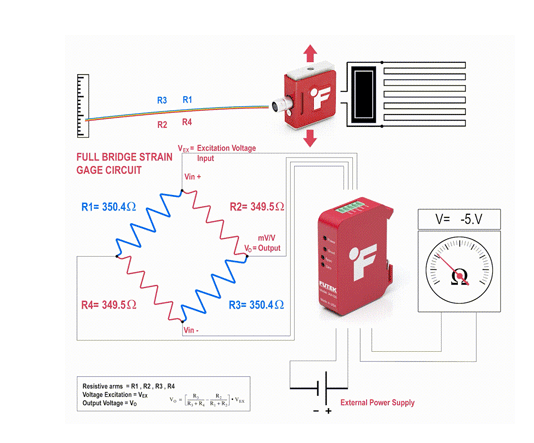

3.1 温度补偿:弹性体模量的“热漂移”

温度变化会导致传感器弹性体模量下降,引发零点漂移。先进传感器采用双惠斯通电桥结构,通过温度自补偿算法将热漂移控制在极低水平,在冶金行业高温环境中可显著提升测量稳定性。

3.2 防护等级:潮湿粉尘的“侵入防御”

在食品加工、化工等潮湿或粉尘环境中,传感器需具备相应防护等级。例如,IP67防护等级可短时间浸泡在水中,适合清洗工序;IP68防护等级则可长期浸没,适用于水下测力场景。

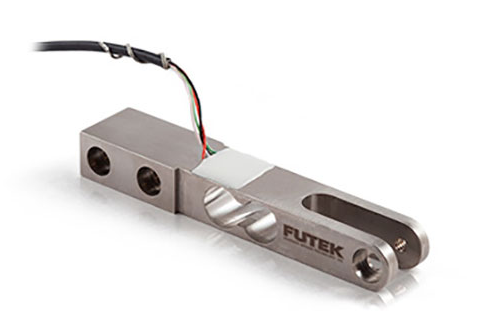

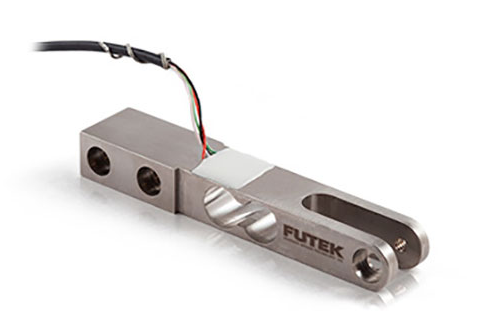

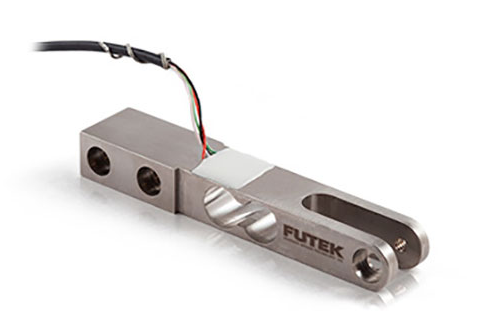

3.3 材料选择:机械性能与化学稳定的“平衡术”

传感器外壳材料需兼顾机械强度与化学稳定性。在腐蚀性环境中,不锈钢或钛合金外壳比铝合金型号寿命更长;新型陶瓷涂层技术可将耐腐蚀性提升一个数量级,适用于强酸强碱场景。

在高速包装机械、冲击测试等动态场景中,传感器需具备快速捕捉力值变化的能力。若传感器固有频率低于被测信号频率,输出信号会严重失真。行业经验表明,传感器固有频率需至少为被测信号频率的十倍,以确保数据准确性。

力传感器选型需以设备需求为核心,综合考量测量范围、精度指标、环境适应性及动态响应等核心参数。工程师需建立“需求分析-参数匹配-环境适配-验证优化”的闭环思维,通过理解弹性体变形机理、信号处理技术及材料科学原理,实现测量系统与工艺需求的精准耦合。

Q1:动态场景中如何确定传感器的安全余量?

A:需评估实际工况中的最大瞬时力,动态场景需考虑冲击系数,静态场景可接近额定量程上限,但需预留安全余量。

Q2:传感器滞后误差对设备有何影响?

A:滞后误差反映加载/卸载过程的输出差异,在双向测力场景中,滞后过大会导致控制响应延迟,甚至引发设备故障。

Q3:高温环境如何选择传感器?

A:需选择工作温度范围宽且带温度补偿的型号,弹性体材料需具备高温稳定性,避免使用热膨胀系数差异大的连接件。

Q4:多传感器组网场景如何选择信号类型?

A:在电磁干扰强、传输距离远或多传感器组网场景中,数字信号优势明显;但模拟信号在简单系统中成本更低,选择需结合实际需求。

Q5:潮湿环境对传感器有何要求?

A:潮湿环境需选择具备相应防护等级的传感器,例如IP67可短时间浸泡在水中,适合清洗工序;IP68则可长期浸没,适用于水下测力场景。

电话020-85262155

电话020-85262155 邮箱sales@omgl.com.cn

邮箱sales@omgl.com.cn